Военная реформа 1874 г. (кратко)

Содержание:

- Содержание военной реформы

- Военная реформа Александра 2 — причины и значение

- Какие были проведены реформы

- Военная реформа во второй половине XIX в.

- Военные реформы периода Отечественной войны 1914-1945 г.г.

- Кратко о сути и значении военных реформ Петра I

- Ворошиловские линкоры

- Прототип нововведения, ставший его стимулом

- Подготовка реформы

- Формирование первого поселения

- Военные реформы Ивана III «Великого» и Ивана IV «Грозного»

- Ход реформы

- Рыболовные крейсеры от Хрущева

- ↑ Интересные факты

- Широкий размах

- Итоги реформ в армии

Содержание военной реформы

Основная проблема армии заключалась в том, что она требовала слишком много денег на свое содержание, однако на войне себя не окупала. Целью Милютина было создать армию, которая была бы весьма малочисленна в мирное время (и не требовала бы много денег на содержание), но при этом могла быстро мобилизоваться в случае войны.

Главное событие всей военной реформы — Манифест о всеобщей воинской повинности. Именно это позволило создать армию нового типа, которая бы не страдала от недостатка солдат, но при этом не требовала огромных денег на содержание. Была отменена рекрутская система, теперь каждый гражданин России в возрасте старше 20 лет, не имеющий судимости, обязан был отслужить в армии.

Срок службы в большинстве войск составлял шесть лет. Откупиться от службы в армии или избежать ее другим способом было нельзя, в случае войны все население, прошедшее военную подготовку, мобилизовалось.

Однако, прежде чем вводить всеобщую повинность, необходимо было существенно изменить систему военного управления, чтобы в ней могли служить граждане всех категорий. В 1864 г. Россия была разделена на несколько военных округов, что значительно упрощало управление огромной державой и ее армией. На местах во главе сидели местные министры, которые подчинялись военному министерству в Петербурге.

Разделение на округа позволило сложить с военного министра дела, которые не касались всего государства, и передать их в ведение округов. Теперь управление было более систематизированным и эффективным, так как каждый военный чиновник имел определенный круг обязанностей на своей территории.

После упразднения старой системы управления было проведено полное перевооружение армии. Солдаты получили новое современное оружие, которое могло конкурировать с оружием западных держав. Военные заводы были реконструированы и теперь сами могли производить современное вооружение и технику.

Новая армия получила и новые принципы воспитания солдат. Были отменены телесные наказания, солдаты стали более подготовленными и образованными. По всей стране начали открываться военные учебные заведения.

Закрепить преобразования могли лишь новые законы, и они были разработаны. Кроме того, появился военный суд и военная прокуратура — это позволило улучшить дисциплину в армии и ввести ответственность офицеров за свои действия.

И, наконец, благодаря всеобщей повинности армия стала более привлекательной для крестьян, которые могли рассчитывать на неплохую военную карьеру.

Военная реформа Александра 2 — причины и значение

Военная реформа Александра 2 – комплекс мер по преобразованию русской армии, проведенный в 60-70-х годах 19 века.

Предпосылки военной реформы

Военная реформа стала одной из основных в комплексе великих реформ Александра 2. Основной предпосылкой для проведения преобразований в армии стала Крымская война, которая была проиграна. Неудача правительства не только подорвала доверия народа к царю, но также обнажила все недостатки существующей армии – плохая подготовка рядовых солдат и офицеров, несовременное оснащение, хаос в управлении армией, недостаток человеческих ресурсов.

Армия, как один из самых необходимых государству институтов, начала подвергаться изменениям еще в 50-ых годах сразу после войны, однако своего пика реформы достигли чуть позднее, в 60-ых. Большая часть преобразований была совершена выдающимся русским военным деятелем, военным министром Д.А. Милютиным.

Содержание военной реформы

Целью военной реформы было создание армии, которая бы была незначительной в мирное время (и не требовала больших средств на содержание), но при этом могла бы быстро мобилизоваться и развернуться в период военных действий.

Главным событием всей военной реформы стал выпуск Манифеста о всеобщей воинской повинности и Устава о воинской повинности 1 января 1874 года. Манифест провозглашал переход от рекрутского набора в армии к всеобщей повинности вне зависимости от сословия. Теперь в армии в течение 6 лет обязаны были отслужить все мужчины, включая крестьян. Откупиться от службы в армии было невозможно, призывались лица старше 20 лет. Это не только позволяло создать более обширную и мобильную армию, но также давало возможность представителям низших сословий достигнуть успеха благодаря службе в армии.

Однако еще до принятия манифеста модернизации подверглась система управления армией. В частности, в 1864 году Россия была разделена на несколько военных округов, управление которыми осуществлялось местными органами, однако все они подчинялись военному министру. Это позволило избежать многих трудностей в управлении армией и сделать систему более организованной.

Кроме того, для улучшения качества и мощи армии произошло полное перевооружение. Войска всех ведомств получили новое, современное оружие, также были реконструированы военные заводы, которые теперь могли обеспечивать армию большим количеством качественной техники.

Дисциплина и образование солдат и офицеров также претерпели изменения. Были отменены телесные наказания, офицеры стали более образованными благодаря новым принципам воспитания. Стали появляться различные военные училища и академии.

Появился военный суд и военная прокуратура, которые проводили гласные и негласные процессы. Это позволило улучшить дисциплину.

Кроме того, разрабатывались новые военные законы, которые должны были отвечать современным условиям и повысить уровень российской армии, чтобы сделать ее конкурентоспособной.

Результаты и значение военной реформы Александра 2

Военная реформа была одна из самых длительных в череде великих реформ Александра 2 и заняла почти два десятилетия. Однако, благодаря умело проведенным преобразованиям, удалось создать совершенно новую армию, которая отвечала всем современным стандартам. Более того, была преобразована не только сама армия, но и вся система в целом – теперь управление было менее централизованным, были созданы военные округа, в которых решения принимали местные управленцы ориентируясь на ситуацию. Военный министр же занимался более глобальными вопросами, касающимися всей армии в целом, что позволило значительно повысить качество принимаемых решений.

Какие были проведены реформы

Мы уже говорили о том, что главная реформа Александра 2 это отмена крепостного права. Именно это преобразование поставило страну перед необходимостью модернизировать все остальные сферы. Если кратко, то основные изменения были следующими.

Финансовая реформа 1860 — 1864 года. Создаются государственный банк, земский и коммерческий банки. Деятельность банков в основном направлялась на поддержку промышленности. В последний год проведения реформ создаются контрольные органы, независимые от местных органов власти, которые проводят проверку финансовой деятельности органов власти.

Земская реформа 1864 года. С ее помощью была решена задача привлечения широких масс населения для решения повседневных вопросов. Создавались выборные органы земского и местного самоуправления.

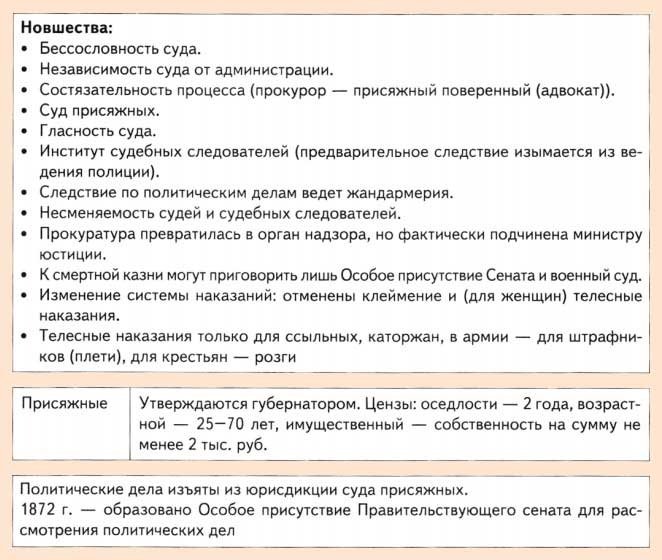

Судебная реформа 1864 года. После реформы суд стал более «законным». При Александре 2 впервые был введен суд присяжных, гласность, возможность привлечь к суду любого человека вне зависимости от его положения, независимость суда от местных администраций, отменены телесные наказания и многое другое.

Реформа образования 1864 года. Это реформа полностью меняла систему, которую пытался выстроить Николай 1, стремившийся ограничить население от знаний. Александр 2 пропагандировал принцип общедоступного образования, которое будет доступным для всех сословий. Для этого открывались новые начальные школы и гимназии. В частности именно в Александровскую эпоху начинается открытие женские гимназии и происходит допуск женщин на государственную службу.

Реформа цензуры 1865 года. Эти изменения абсолютно поддерживали предыдущий курс. По-прежнему проводился контроль над всем, что публикуется, поскольку деятельность революционного характера в России продвигалась крайне активно.

Городская реформа 1870 года. Главным образом направлялась на благоустройство городов, развитие рынков, здравоохранения, образование, установление санитарных норм и так далее. Реформы были введены в 509 городах из 1130, которые насчитывались в России. Реформа не была применена для городов находящихся на территории Польши, Финляндии и Средней Азии.

Военная реформа 1874 года. Главным образом направлялась на модернизацию вооружения, развитие флота и обучение личного состава. В результате российская армия вновь стала одной из ведущих в мире.

Военная реформа во второй половине XIX в.

Предпосылки военной реформы. Крымская война показала коренные пороки феодальной организации вооруженных сил, оказавшихся неспособными в военном столкновении с буржуазными государствами обеспечить оборону страны. Так, хотя Россия по численности населения превосходила Францию и Англию, вместе взятые, у нее не оказалось обученных резервов и в ходе войны русскую армию некем было пополнять. Это объяснялось тем, что русская армия комплектовалась на основе рекрутского набора из податных сословий (крестьян и мещан). Солдаты служили по 25 лет, т.е. практически пожизненно. Поэтому армия как в мирное, так и в военное время имела фактически одну и ту же численность. Военнообученного резерва для развертывания армии во время войны и восполнения боевых потерь практически не было.

Офицерский корпус комплектовался из дворян, т.е. назначения на командные должности производились не за заслуги и знания, а по принципу сословной принадлежности, по протекции. Отсюда крайне слабая общая и боевая подготовка командного состава, особенно высшего.

Запутанная, хаотическая система военного управления, устаревшее вооружение (как следствие отсталости промышленности), крайне слабая маневренность войск, вынужденных передвигаться к месту боевых действий пешим порядком, подчас тысячи километров из-за неразвитости сети железных дорог — все это дополняло общую неприглядную картину состояния армии.

Необходимость военной реформы была ясна даже самодержавному правительству. Ее подготовка началась с 1862 г., когда военным министром был назначен генерал (в будущем фельдмаршал) Д.А. Милютин, либерально настроенный профессор Военной академии. Новый Устав о воинской повинности был введен в действие с 1 января 1874 г.

Сущность военной реформы. Она заключалась прежде всего в изменении системы комплектования армии и флота. Вместо набора рекрутов из числа податных сословий была введена всеобщая бессословная воинская повинность. Сроки действительной службы были установлены: в армии — шести лет и девять лет в запасе; во флоте — семь лет и три года в запасе.

Таким образом, новая система комплектования давала возможность создать резерв военнообученных для развертывания вооруженных сил во время войны. Однако этот резерв был сравнительно небольшим из-за слишком длительных сроков действительной службы. Армия не в состоянии была принять всех, подлежавших ежегодному призыву. Поэтому призывники тянули жребий. Тот, кому досталось по жребию, зачислялся на действительную службу, а остальные — в ополчение II разряда, которое практически на службу не призывалось.

Однако армия рассматривалась царским правительством не только как предназначенная для обороны страны, но и как вооруженная опора государственной власти. Для подавления крестьянских бунтов нужен был вымуштрованный солдат, покорно выполнявший любой приказ офицеров.

В ходе Крымской войны обнаружилась острая нехватка офицерских кадров, особенно младших офицеров

Поэтому важной задачей реформы явилось укрепление и обновление офицерских кадров

Была создана широкая сеть военных училищ. В мирное время в офицеры, как правило, производились лица, окончившие военные училища и сдавшие соответствующие государственные экзамены. Лица с высшим образованием призывались на действительную службу на шесть месяцев, а со средним — на полтора года, затем держали экзамен на офицерский чин и увольнялись в запас младшими офицерами.

Реформа открыла дорогу в офицерский корпус разночинной интеллигенции. но только на должности младших офицеров. Генералы и старшие офицеры по-прежнему были в основном родовитыми дворянами.

Реорганизован был аппарат военного управления, все отрасли которого стали подчиняться военному министру (а по флоту — морскому министру). Территория страны была разделена на 15 военных округов, во главе которых были поставлены командующие войсками военных округов. Проведена была военно-судебная реформа и отменены телесные наказания. Однако избиение солдат офицерами продолжалось, по-прежнему между привилегированным офицерским составом и бесправной солдатской массой сохранялась пропасть, отделявшая «барина» от «мужика»

Важной составной частью военной реформы явилось перевооружение армии современным по тем временам оружием и строительство парового броненосного флота. Введены были новые военные уставы и перестроено обучение войск

Военные реформы периода Отечественной войны 1914-1945 г.г.

Бойцы Советской армии, 1943 год

Благодаря тому, что с момента прихода к власти большевиков, и аж двух военных реформ, армия вместо более современной, дисциплинированной и боеспособной, стала скорее весьма хаотичным и стихийным механизмом, кампания 1941 года началась крайне неудачно. Руководству страны предстояло исправить это положение, во-первых, быстро, а во-вторых, в условиях все нарастающего хаоса. Речь не шла о каком-то едином программном механизме реформ, в этот краткий период было принято огромное количество решений – как совершенно необдуманных, так и тех, что используются до сих пор в армии России. Военные преобразования 1941-1945 г.г.:

- Изменение системы организации высшего командования, создание оперативных объединений и армейских корпусов.

- Всеобщая мобилизация всех мужчин с 19 до 55 лет.

- Более эффективная структурная организация вооруженных теперь это: фронт, армия, корпус, дивизия, бригада, полк, батальон, рота, взвод, отделение.

- Издан Боевой устав пехоты (1942 г.).

- Деление военнослужащих на рядовой, сержантский, офицерский составы и генералитет.

- Введение новых знаков различия.

- Учреждено Главное управление тыла.

- Республиканские, областные и районные комитеты партии обязывались развернуть в тылу врага сопротивление.

- Усложнилась и увеличилась система военных трибуналов.

Кратко о сути и значении военных реформ Петра I

Основная суть предпринимаемых Петром I преобразований военной сферы заключалась в пяти направлениях:

- Введение регулярного набора рекрутов в сухопутные и военно-морские войска — рекрутская повинность для податных сословий с пожизненной службой

- Перевооружение армии и развитие военной промышленности — строительство заводов, текстильных мануфактур, приглашение иностранных инженеров

- Повышение эффективности военного управления — издание нормативных документов (уставов, артикулов, инструкций), разделение командования войск по типам, создание отдельных министерств для армии и флота

- Создание флота и сопутствующей инфраструктуры — строительство верфей, кораблей, обучение военных специалистов-мореходов

- Развитие военной школы — открытие специализированных образовательных учреждений для подготовки офицеров и новых военных формирований

Значение военной реформы Петра I трудно переоценить — после проведенных улучшений по организации и оснащению всех сухопутных и военно-морских войск и служб, Российская Империя получила в свое распоряжение современные армию и флот, что впоследствии сказалось на успешности ведения военных кампаний и расширения границ государства.

Ворошиловские линкоры

17 апреля 1936 г. народный комиссар обороны СССР маршал К.Е. Ворошилов направляет на имя Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина и Председателя Совнаркома СССР В.М. Молотова записку «По вопросу дальнейшего строительства Морских Сил РККА». Документ, имеющий гриф «Сов. секретно», содержит исключительно амбициозную программу военного судостроения. Она предполагает создание мощного флота: 12 новых линейных кораблей, 22 больших тяжелых крейсера, 28 легких крейсеров типа «Киров», 112 больших океанских подводных лодок. Была ли эта программа экономически обоснованной? «Все связанные с созданием Морских Сил расчеты: финансовые, производственные, военно-строительные представляются отдельной справкой»1. Увы, громоздкая, но чрезвычайно интересная справка из-за недостатка места не опубликована2.

Но какими бы ни были эти расчеты, очевидно, что предлагаемое наркомом реформирование флота не могло быть реализовано из-за отсутствия у Советского Союза соответствующих финансовых возможностей и производственных мощностей. Доходная часть бюджета СССР в 1940 г. составляла 180,2 млрд рублей, расходная — 174,3 млрд рублей, из них — 56,7 млрд на оборону3. Для сравнения укажу, что строительство только одного тяжелого крейсера оценивалось в 1 200 миллионов рублей. Вот почему до начала войны так и не был построен ни один линкор, ни один тяжелый крейсер. К 22 июня 1941 г. готовность первых двух линейных кораблей проекта 23 (тип «Советский Союз») была 21% («Советский Союз», Балтийский завод в Ленинграде) и 17,5% («Советская Украина», завод им. Марти в Николаеве). Колоссальные издержки, понесенные страной при сооружении линкоров, оказались напрасными. А ведь даже пара легких крейсеров, своевременно построенных для нужд Северного флота, позволила бы в годы войны заметно повысить уровень безопасности проводки британских арктических конвоев в Архангельск и Мурманск, доставивших в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу. Однако в 1941 г. в Заполярье еще не было соответствующей инфраструктуры для создания легких крейсеров. Не то что ремонтных мощностей, а даже и энергетических — способных питать крупный корабль паром и электричеством с берега, не заставляя его гонять без отдыха свою энергетическую установку.

О досуге дореволюционной военной элиты, попавшей в Красную армию

О досуге дореволюционной военной элиты, попавшей в Красную армию

Вывод очевиден: любая военная реформа должна сообразовываться с экономическими возможностями страны, иначе это приведет к безрезультатному расходованию материальных ресурсов и напрасной потере времени. Таков важнейший урок Истории.

Прототип нововведения, ставший его стимулом

Реализация реформы, надо признать, шла медленно, тормозилась как по субъективным, так и по объективным причинам. Однако Милютин уже мог наблюдать плоды преобразований в Пруссии. Именно в этой стране устаревшую систему чуть ли не пожизненной повинности заменили на трехлетнюю службу в армии, а отслуживших отправляли в запас. Таким образом, через военную инициацию проходила значительная часть мужского населения в предельно короткие сроки. Регулярная армия не раздувалась, а имела определенную численность. В случае государственной необходимости войска увеличивались за счет запасников в короткое время. Такой подход существенно сокращал траты на содержание армии и уменьшал тяготу службы. Эта система была принята за основу многими европейскими государствами.

В России ее введение тормозилось представителями высшего дворянства, которые были уверены, что таким образом их ставят на одну ступень с «мужиками». Однако возникали и другие препятствия на пути полноценной реализации военной реформы Александра 2, а именно — грандиозные размеры страны и неразвитая система сообщения. Она должна быть отлажена, чтобы мобилизация запасников могла проходить максимально быстро. Железнодорожная система в России бурно расти начала к 1870-м годам. Тогда стало возможным завершение реформы. Весьма кстати случилась франко-прусская война, где вооруженные силы Пруссии довольно быстро разгромили французские войска, выстроенные по рекрутскому принципу.

Подготовка реформы

В 1858 году императору подал свой проект судебной реформы граф Д.Блудов. Как оказалось позже, он уже обращался с этим предложением к Николаю I, однако его инициатива тогда была проигнорирована. Александр II приказал провести Государственный Совет для обсуждения идей Блудова. Его проект не приняли, однако было объявлено о сборе законопроектов реформ судебной системы, что свидетельствовало о решительности императора. Одно из первых преобразований (кстати, идея Блудова) – передача процедуры следствия из ведения полиции в специально созданный институт судебных следователей.

В 1862 году Государственная канцелярия создала специальную группу из чиновников, юристов, судей и преподавателей права, которые готовили новый Судебный Устав, который и стал основной судебной реформы Александра 2. В 1864 году он был готов и подписан императором. Эта дата и считается началом судебной реформы.

Во многих учебниках и справочниках годов реформы считается именно 1864 год, однако, в действительности реформа растянулась на более чем 30 лет, и закончилась только в 1899.

Основные минусы дореформенной судебной системы

Историки выделяют следующие минусы судебной системы Российской империи до 1864 года:

- Сложный и многоступенчатый характер судебных инстанций. Существовала очень запутанная система, по выражению современников, даже судьи не всегда понимали, на каком уровне иерархии они находятся и кому подчиняются.

- Скорость вынесения приговора. Дело могло очень долго переходить из инстанции в инстанцию, затем возвращаться по решению судьи на пересмотр в предыдущую и так далее. Были случаи, когда дела рассматривались до 20 лет.

- Отсутствие четко выраженной судебной системы. Губернаторы имели сильное влияние на суды, поэтому по их указу дело могло быть закрыто или возвращено на предыдущую инстанцию.

- Закрытый характер суда. Судебные процессы были тайные, а многие решения оставались загадкой для общественности.

- Сословный характер судов. Существовали суды для купцов и горожан, дворян и чиновников, что сказывалось на принятии решения.

- Письменное рассмотрение дела. Судьи очень часто не видели подсудимых, не слушали показания, а просто на основании бумаг выносили приговор.

- Низкая зарплата судей, что способствовало развитию коррупции.

Таким образом, наличие большого количества проблем в судебной системе заставило Александра 2 заняться подготовкой ее реформирования.

Формирование первого поселения

Первое военное поселение было организовано в Могилевской губернии

Этому вопросу уделялось очень серьезное внимание. Сюда отбирались солдаты с лучшей репутацией

Это были служащие Елецкого мушкетерского полка. Крестьяне с этих земель были выселены и переведены в Харьковскую губернию. Вскоре началась война с Наполеоном, и могилевский полк был отправлен на фронт. По возвращению, выжившие солдаты увидели свои хозяйства полностью разграбленные крестьянами.

После этого Александром I были в закон внесены поправки, которые позволяли местных крестьян не выселять с родных мест, а записывать в военные поселенцы. Это дало эффект, но очень незначительный.

Военные реформы Ивана III «Великого» и Ивана IV «Грозного»

Солдаты времен Ивана Грозного.

Впервые серьезные изменения в организации военного дела на Руси пришлись на конец средневековья, впрочем, как и во многих других европейских государствах. Начало этому процессу положил Иван III «Великий» (годы правления с 1462 по 1505), запустивший практику раздачи земельных наделов служивым людям – кадровым военным, как говорят сейчас. Практика прижилась, и ко времени вступления на престол Ивана IV (спустя 30 лет) Россия располагала огромной по тем временам армией в 300 тысяч человек – такого воинства не имело ни одного государство Европы.

Иван Грозный продолжил начинания по укреплению мощи страны и в период с 1550 по 1571 г.г. провел первую «настоящую» военную реформу, начало которой положил указ от 3 октября 1550 года о разделе земель вокруг Москвы между 1000 помещиками, занявшими ключевые командные штаты в армии. Итогами этой работы стали:

- Упорядочение системы комплектования и военной службы.

- Организация централизованного управления армией.

- Создание постоянного стрелецкого войска, основы будущей регулярной армии.

- Единая централизованная системы снабжения армии.

- Организация пограничной службы.

Ход реформы

На первом этапе:

-

1863-1864 гг. – реформируются военные учебные заведения, специальное обучение отделяется от общего: первая ступень – военная гимназия, вторая – военное училище (доступ к ним был открыт преимущественно дворянам). Для всех сословий создавались юнкерские училища.

-

Пересмотру подверглись программы высших учебных заведений. Увеличивается число таких учреждений: 1867 г. – открытие Военно-юридической академии, 1877 г. – Морской академии.

-

Учреждены 15 военных округов во главе с генерал-губернаторами: начинается формирование эффективно действующей системы управления военными ведомствами.

Далее реформирование касается такого основополагающего вопроса, как пополнение армейских подразделений: изменяется порядок формирования армии: рекрутская повинность (была введена Петром I) заменена всесословной воинской повинностью. 1874 г. – принят новый устав: в армию призывались все юноши с 20 лет (позже – с 21 года).

Срок службы в сухопутной армии теперь составлял 15 лет (6 лет действительного пребывания), во флоте – 10 лет (7 лет действительной службы). Особый порядок для образованных слоев населения: выпускники начальных училищ служили 4 года, высших учебных заведений – 6 месяцев.

От службы освобождались:

- единственные сыновья и кормильцы в семье;

- выходцы из малочисленных народов Крайнего Севера, Кавказа, Сибири, Средней Азии;

- представители духовенства.

Улучшилось положение солдат: отменены телесные наказания, уделяется внимание улучшению снабжения армии продуктами питания, увеличивается число солдатских школ, вводится новая униформа. Произошло перевооружение армии и флота: замена гладкоствольных нарезными орудиями, использование при производстве оружия стали вместо чугуна и бронзы, введение винтовок (берданки)

Изменение системы боевой подготовки: создание новых уставов, учебных пособий, наставлений – обучение солдат тому, что необходимо на войне, сокращение времени на строевую подготовку

Произошло перевооружение армии и флота: замена гладкоствольных нарезными орудиями, использование при производстве оружия стали вместо чугуна и бронзы, введение винтовок (берданки). Изменение системы боевой подготовки: создание новых уставов, учебных пособий, наставлений – обучение солдат тому, что необходимо на войне, сокращение времени на строевую подготовку.

Рыболовные крейсеры от Хрущева

Но нередко желание политического и военного руководства повсеместно сокращать издержки приводит к анекдотическим казусам. В 1958 г., в самый разгар проводившейся в то время очередной военной реформы, начальник Генерального штаба маршал Василий Данилович Соколовский (1897 — 1968) в своем выступлении перед военачальниками сказал, что «нам не нужны бронированные корабли, что нам нужно строить обычные корабли металлические или даже деревянные и они будут являться ракетоносителями. Другие товарищи его поддержали, что это, мол, дешевле и т.д.»4. И на этом фоне уже не кажется странным, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев мог предложить военным морякам переоборудовать четыре крейсера для нужд рыболовецкого флота в качестве плавбаз и рефрижераторов. «С них можно снять оружие, срезать все надпалубные надстройки, выбросить все, что плавбазе не требуется, и сделать соответствующие надстройки над палубой… Такие корабли можно выводить своим ходом в океан, где они будут выполнять функции плавбаз, как это делается на китобойном промысле. А рыболовецкие суда ловили бы рыбу и на коротком расстоянии сдавали ее на корабли-матки, где производилась бы переработка рыбы. …Нашим инженерам следует подумать — нельзя ли эсминцы 30-бис сделать спаренными типа катамаранов; тогда на палубах можно было бы сделать большие надстройки, как на крейсере. Это были бы промышленные базы по приемке, переработке и хранению рыбы»5. Узнаем ли мы со временем, как реагировали военные моряки на эти предложения первого лица?

↑ Интересные факты

- Некоторые народы Средней Азии, Севера, Кавказа освобождались от военной службы по религиозным соображениям. Жители этих регионов должны были платить специальный налог;

- Полный срок служили неграмотные (их в армии обучали письму, чтению и счету). Для лиц с начальным образованием служба длилась 4 года, для лиц с высшим образованием – полгода;

- Отслуживших мужчин записывали в ополчение на 40 лет;

- В случае тяжелого материального положения давалась отсрочка призыва на 2 года;

- Призывали только нужное количество. Если призывников было больше, кому идти в армию решали жребием. Остальных записывали в ополчение.

Широкий размах

Существенным толчком к изменению правил комплектования войск российской армии послужил глубинный анализ рекрутского устава. Комиссия по его пересмотру действовала на протяжении почти шести лет – с февраля 1862 по январь 1867 гг. В процессе работы сформировалось четкое понимание необходимости глобального обновления системы финансирования, подготовки, комплектации вооружения и войск.

Также Милютину удалось ввести запрет отдавать в солдаты в качестве наказания за совершение преступления. В армейском укладе министр отменил телесные наказания, которые широко и без разбора применялись по отношению к простым военнослужащим, что порождало в них еще большую ненависть. Еще одним важным новшеством стало обучение солдат элементарной грамоте.

В 1864 году министр предпринял меры по децентрализации военных сил России, создав военные округа. Смысл нововведения заключался в повышении способности к быстрой мобилизации частей армии по всей стране в случае военной необходимости

Особое внимание уделялось образованности офицерского состава. Общее образование давалось в военных гимназиях, специальное – в училищах, разбитых по отдельным военным отраслям, и, наконец, с целью давать университетское образование были созданы пять академий: Генерального штаба, Инженерная, Артиллерийская, Военно-медицинская и Военно-юридическая

Это позволило многократно улучшить качество офицерского состава.

Итоги реформ в армии

В результате павловских военных преобразований русская армия сильно изменилась:

- улучшено содержание и обучение солдат;

- создана линейная пехота, сыгравшая весомую роль в наполеоновских войнах;

- разработаны новые уставы;

- введен регламент прав и обязанностей военнослужащих;

- создана инфраструктура и новые подразделения;

- урезаны привилегии генералитета.

Реформы Павла 1, вызвали бурю недовольства среди офицеров. Им пришлось исправно нести службу, вместо праздного пребывания на балах. Кроме того, они не могли больше распоряжаться армейской казной и привлекать солдат для работ, не относящихся к службе.

С другой стороны, новые порядки раздражали российское общество из-за чрезмерной муштры и упора на внешнее, а не внутреннее содержание. Кроме того, за образец была взята армия Фридриха 2, неоднократно битая русскими войсками. Так, знаменитый Суворов говорил по поводу военных реформ Павла 1: «Пудра не порох, пукли не пушки, косы не тесаки, мы не немцы, а русаки!»